本ページは一般的な情報提供を目的としています。

実際の可否や条件は属性・商品・時点により異なり、結果を保証するものではありません。

詳細は各公式情報および契約条件をご確認ください(2025年11月時点)。

見た目のきれいさより、配管・電気容量・雨漏りの三つを早めに見極めることが「中古住宅 リノベ」の成否を分けます。

表層の仕上げ(見た目)は、内見の時に汚くても、リノベーション(内装工事)をすれば、新築と変わらない品質で室内を甦らせます。

しかし設備などの、建物の内部のダメージは、住宅の寿命に関わる一大事です。

このブログでは、内見での具体チェックと購入前の段取りを、専門用語を避けながら順番に解説します。

中古住宅リノベの費用総論や断熱の深掘りは、過去に私が書いた既存記事を参照して頂き、ここでは「下地の内部までやられてしまった家が本当に直せるのか」を中心にお話しします。

将来の家電計画や水回り更新、屋根や窓の劣化サインまで、実例ベースでやさしく整理します。

追加費用を抑えつつ、安心して選べる物件を一緒に見つけましょう。

断熱について詳しくは→【2025年版最新】断熱等級とは?補助金対象になる断熱リノベの基準をわかりやすく解説いたします。

国交省のインスペクションより← (建物状況調査)

この記事でお伝えしたいこと

公的情報をもとにした一般的な傾向(中央値・IQR・n・期間・条件)シミュレーション

公的機関の公開情報をもとに整理(一次情報+時点)

お伝えしておきたいこと

内見で最初に見るべきは、壁紙や床の新しさではありません。

配管・電気容量・雨漏りの三つです。

ここが健全であれば、暮らしの安心と予算のブレが抑えやすくなりますし、クロスやフローリングならば、後でいくらでもやり直せます。

見た目が整っている物件でも、床下の給排水や分電盤の老朽、屋根や開口部の微細な浸水が潜んでいることは珍しくありません。

疑わしい点があれば、内見段階のメモを種にしてインスペクション(建物状況調査)につなげ、事実ベースで条件交渉に活かしましょう。

ここでは劣化・容量・雨仕舞いの見抜き方に絞って実務的に解説します。

断熱や換気の詳細は私の過去記事に任せ←ここでは劣化・容量・雨仕舞いの見抜き方

熱交換型換気システムとは?リノベが変わる「第1種換気」のメリットと注意点について解説します。←

暮らしの快適さを決めるのは、床下や壁内に隠れたインフラです。

壁紙や床は後から替えられても、配管の系統更新や分電盤・幹線の手直しは工事範囲が広がりがちです。

特に給水管の耐用は材質や使用条件で差が出るため、ひとくくりに「何年で寿命」とは言えません。

材質・ルート・点検性の三点を手がかりに、更新前提か延命可能かを見極めましょう。

(給水管の寿命は材質・条件で異なる旨を公的FAQも明記しています。) 水道局

築二十年前後は水まわり配管と給湯機器、三十〜四十年は屋根・開口部の雨仕舞いと電気容量、五十年以上は構造・法適合やアスベストも視野に入ります。

気配を感じたら、既存住宅状況調査(いわゆるインスペクション)で客観化し、写真・指摘箇所・推奨是正の三点セットで把握します。

これにより、購入前の見積りや引渡し条件に反映しやすくなります。

(インスペクションの実施方法と範囲は国交省の解説が体系的です。) 国土交通省

解体して初めて分かる問題はどうしても残ります。

床下の勾配不良や下葺きの劣化など、内見で推定できても確定はしにくい領域です。

工事費の5〜10%程度を予備費</strong>として確保し、見つかったリスクに素早く対応できるようにしておくと安心です。

【2025年最新版】住宅リノベーション費用の全体像|間取り変更や設備刷新にかかるコストとは←

配管は材質・水圧・勾配・点検性で総合判断します。

床下やパイプスペース(PS)にアクセスできれば、交換のしやすさが一気に見えてきます。

可能なら水圧の落ち込みや逆流音の有無もその場で確認しましょう。

自治体の情報や検査所見を根拠に、交換前提か部分延命かを決めると交渉材料になります。 水道局(配管について)

交換のしやすさは、点検口の位置やPSの広さで大きく変わります。

床下が覗ければ、管の材質や保温材の剥がれ、結露跡、固定の緩みをチェックします。

マンションでPSが極端に狭い場合は、上階・下階との取り合いで工事が難航しやすく、費用が跳ねる可能性があります。

洗面台やキッチンの底板を外すだけで確認できる箇所もあるため、現地での“ちょい見”は有効です。

鋼管は赤水やピンホールのリスクが相対的に高く、樹脂系は耐食性と軽量性で有利です。

同一系統内で新品と旧管が混在すると不具合の連鎖を招くため、部分更新より系統更新を優先します。

寿命目安は一律ではなく、使い方や水質で変動します。

東京都水道局のFAQも「寿命は管種・条件によって異なる」と明記しており、安易な年数基準は禁物です。 水道局←(給水管についいて)

シャワーの勢いが弱い、二箇所同時使用で水勢が落ちる、排水の戻り音がする。

こうした症状は日常の満足度を大きく下げます。

内見時の簡易チェックでも傾向はつかめるため、気になる場合は既存住宅状況調査で裏取りし、見積りや条件に反映します。

(調査の範囲・手順は公的解説を参照すると話が早いです。)

国土交通省←(既存住宅状況調査方法基準の位置づけについて )

必要容量は世帯構成と家電の同時使用から逆算します。

IHや食洗機、乾燥機、在宅ワーク機器、将来のEV充電を見込むと、30Aでは不足しがちです。

分電盤の回路数、専用回路の有無、幹線の太さ、主開閉器の規格を見て、拡張余地を評価しましょう。

契約アンペアの選び方や変更の実務は、電力会社のガイドが分かりやすいです。 東京電力←現在のご契約アンペアの確認方法より

二人世帯でも調理家電が重なる夕食時は負荷が集中します。

子育て期や電化キッチン、乾燥機常用なら50〜60Aを前提にしたほうが快適です。

ブレーカーが頻繁に落ちる生活はストレスも大きく、結果として光熱の管理もしづらくなります。

東京電力の「アンペアの選び方」では同時使用機器からの逆算ツールも公開されているので、内見段階で一度シミュレーションしておくと安心です。 東京電力+1

スマートメーター設置済みなら、60Aまでの変更が手続き中心で完了するケースがあります。

ただし宅内設備の状況によってはWeb完結できないこともあり、分電盤の老朽や幹線容量不足、回路数不足は別途工事が必要です。

変更可否の確認と現況の点検をセットで進めるのが安全です。

(東京電力のサポートページに具体的な留意点がまとまっています。) support.tepco.co.jp←「アンペア変更の手続き方法を知りたい」より

高負荷機器は専用回路が基本です。

キッチンはIH・電子レンジ・食洗機、居室は200Vエアコン、将来的にEV充電を視野に入れるなら分電盤に空き回路を確保しておくと安心です。

物件比較では、分電盤の余白と幹線ルートの取りやすさもチェックポイントに加えましょう。

雨漏りは症状が出にくく、にじみやカビ跡、巾木の膨らみなど“痕跡”で気づくことが多いです。

内見では天井の薄い黄変、窓台の黒ずみ、外壁シーリングの破断、棟板金の釘浮きに注目します。

判断がつきにくい場合は、散水試験・赤外線調査・部分解体のいずれかで原因特定を進めます。

(各手法の特徴は検査機関の公開情報が参考になります。) Jio Kensa

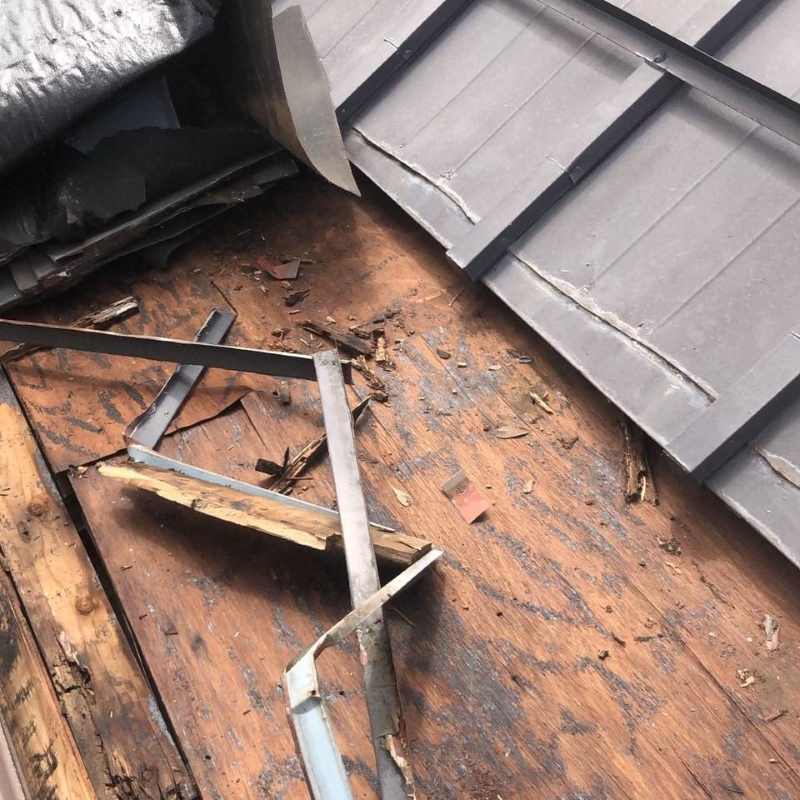

屋根材そのものに欠損がなくても、唐草(からくさ)や谷樋(たにとい)、棟板金(むねばんきん)の納まり不良や下葺(したぶき)き劣化が起点になることは多いです。

小屋裏の点検口があれば、ベニヤの色ムラや断熱材の湿り、釘の錆筋を観察します。

表層だけで判断せず、痕跡の有無で“追加調査の要否”を決めると見落としが減ります。

サッシ周りのシール不良は散水で再現検証。

バルコニー起点の微細漏水は赤外線で範囲を絞る。

構造や下地に関わる疑いが濃いときは部分解体で原因に直接アプローチ。

検査費用と精度のバランスを取りつつ、修繕の工程とセットで考えると無駄がありません。

(手法の住み分けはJIOのFAQでも整理されています。) Jio Kensa

冬季の北面の黒ずみやカビは、雨漏りではなく換気不足や断熱欠損が原因のことがあります。

外装を直しても改善しないケースを避けるため、室内側の温湿度や換気計画も併せて確認します。

性能面の詳しい考え方は、既存記事や→【2025年版最新】断熱等級とは?補助金対象になる断熱リノベの基準をわかりやすく解説いたします。

第1種換気のメリット→熱交換型換気システムとは?リノベが変わる「第1種換気」のメリットと注意点について解説します。

で補完してください。

内見で仮説を立て、既存住宅状況調査で客観化し、レポートを契約条件や価格へ翻訳します。

「交換」「補修」「価格調整」の三択で具体化しておくと、引渡し後の齟齬(そご)が減ります。

文言は「誰が・いつ・どの範囲で」まで踏み込み、写真と指摘箇所一覧を添えると合意しやすくなります。

(調査の基準と報告の枠組みは国交省の解説が実務的です。)→ 国土交通省

内見メモから論点を三つまで絞り、既存住宅状況調査の着眼点を共有します。

結果に応じて、散水や赤外線など追加調査の要否を判断します。

・「配管更新を前提」

・「分電盤更新と専用回路新設」

・「屋根板金の補修」

など、対応の粒度をそろえて比較すると、買主・売主ともに判断しやすくなります。

既存住宅状況調査方法基準の解説→ 国土交通省

・「給排水更新は買主負担で価格調整○○万円」

・「分電盤更新は売主負担で引渡し前施工」

・「屋根板金は保証条件付き補修」

のように、対応方法と費用の帰属を明確にします。

曖昧な合意は後トラブルの火種になりやすいため、文書化と写真添付を徹底します。

改修案は図面だけでなく3Dで見比べると、動線・収納・配管経路の影響が直感的に共有できます。

床段差やダクトルートの違いなど、完成後の体験に直結する要素を事前に可視化しておくと、費用対効果の高い選択がしやすくなります。

リクテカの選ばれる理由←でも、3DCADによる「見える打合せ」を重視しています。

本ページは一般的な情報提供を目的としています。

実際の可否や条件は属性・商品・時点により異なり、結果を保証するものではありません。

詳細は各公式情報および契約条件をご確認ください(2025年11月時点)。

本記事は、リクテカ-デザイン編集部が、国土交通省(既存住宅に関する公開資料)とe-Gov法令検索(建築基準法施行令等)の公開データをもとに構成しています。

監修には、一級建築士 櫻井 まことが参加し、内容の正確性・中立性の確保に努めています。

※本記事は一般情報の提供を目的としたものであり、特定の金融機関・商品を推奨するものではありません。

最終的な判断は、各公式情報・契約条件をご確認のうえでご自身でご判断ください。

更新履歴 :

責任表示:

運営会社:株式会社EST-FLO(EST-FLO Inc.)

代表取締役:池田 智一

リフォーム事業部:リクテカ

執筆/編集:リクテカ-デザイン 編集チーム

内装設計 監修者:櫻井 まこと

資 格:一級建築士/建築設備士/インテリアプランナー

編集ポリシー:実務経験に基づき、内容を専門的観点から確認しています。

住宅ローン監修者:三田 六郎

資 格:住宅ローンアドバイザー/宅地建物取引士/FP2級

編集ポリシー:金融庁・全国銀行協会が公表する一次情報を参照し、客観性と検証可能性を重視しています。

【運営サイト】:

内装デザイン-オフィス/店舗/ビル改修/住宅フルリノベーション事業

リクテカ-デザイン

ナオスフローリング事業

リクテカ-フローリング

クロス張り替え事業

リクテカ-クロス

→https://recteca-wallpaper.com/

不動産事業

おまとめ住宅ローン救済支援機構

【当社の中核技術・能力・領域】:

極小スペースの一部分リフォームからクライアント様のイメージと資産性、機能性を融合させたレイアウトの最適化までの、幅広い対応領域。

「イメージどおり」を実現するための聞くチカラを最も重視しています。

【レビュー透明性ポリシー】 :

掲載されている体験談・数値データは、実際の相談事例やシミュレーションに基づく平均値(中央値/IQR)をもとに作成しています。

取材・掲載・相談には謝礼等の対価関係はありません。

内容に誤りや不明点がある場合は、お問い合わせフォーム よりご指摘ください。

【これまでの実績データ(参考値)】:

【参照基準・資料(一次情報) 】:

[リフォーム事業]

e-Gov法律検索

建築基準法施行令

➡https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338/

厚生労働省

建築物環境衛生管理基準

➡https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei10/

室内濃度指針値・標準的測定方法(2025/01)

➡https://www.mlit.go.jp/common/001187652.pdf

関係告示(告示1112–1115号・273–274号)

➡https://www.mlit.go.jp/common/001187652.pdf

JIS

A 6921 壁紙(規格情報)

➡https://kikakurui.com/a6/A6921-2014-01.html

国土交通省

シックハウス対策(F☆☆☆☆等級の扱い)

➡https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000043.html

[不動産事業]

・住宅金融支援機構【フラット35】金利情報・推移。

➡フラット35

https://www.flat35.com/kinri/kinri_suii.html

・金融庁

➡金融サービス利用者相談室

https://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html

・国民生活センター「全国の消費生活センター等」/土日窓口

➡消費者ホットライン

https://www.kokusen.go.jp/map/

【公開目的の明示】:

中古住宅の購入前に「配管・電気容量・雨漏り/浸水」など見落としがちな論点を、再現可能なチェック観点として整理し、読者が自分の条件で判断できる材料を提供するために公開しています。

中古住宅のリノベは、見た目より配管・電気容量・雨漏りの3点を先に確認するだけで、失敗リスクが大きく下がります。

点検口やPSが覗けるか、分電盤に回路の余白があるか、小屋裏や窓まわりににじみ跡がないかを、内見で押さえましょう。

気になる箇所はインスペクション(建物状況調査)で客観化し、写真と指摘事項を契約条件に落とし込めば、引渡し後の追加費用を抑えられます。

将来の家電計画やEV充電を見据え、最初から必要容量を逆算しておくと暮らしが安定します。

配管は材質・水圧・勾配・点検性で判断し、部分更新より系統更新を検討すると安心です。

雨漏りは目視+痕跡に、必要なら散水試験・赤外線・部分解体を組み合わせ、原因に合った対処を選びましょう。

迷ったら、既存記事の→断熱・換気・費用総論で性能面と予算のバランスを確認して、最適な線を一緒に探していきましょう。